Presentamos "Arroz para la cena", un relato de María José Rivera Carballo. Este cuento nació en el taller de escritura creativa "Cómo escribir un cuento de horror", organizado por nuestro Club de Lectura La Paz y guiado por el escritor Mauricio Murillo.

El sentido del mito en el pensamiento de Franz Hinkelammert

¿Son los mitos simples relatos del pasado o siguen influyendo en nuestra forma de entender el mundo? En este ensayo, Iván Wilfredo Gonzales Quispe explora el análisis de Franz Hinkelammert sobre el sentido del mito, su relación con el logos y su impacto en la sociedad actual. Descubre cómo el mito sigue moldeando nuestras creencias y estructuras sociales. Lee el ensayo completo aquí.

Este ensayo es fruto del taller «Cómo escribir un ensayo y reseña literaria», organizado por nuestro Club de Lectura La Paz y el Centro Cultural de España en La Paz.

El sentido del mito en el pensamiento de Franz Hinkelammert

Ivan Wilfredo Gonzales Quispe

Introducción

Los mitos constituyen una construcción categorial que el ser humano presenta cuando se relaciona con la realidad, dicha relación está entorno a la vida y a la muerte. El mito manifiesta la primera forma de conocimiento que tiene el ser humano; pese al tiempo la narrativa mítica no es anulada por la razón o el logos, sino que ésta última es la actualización del mito. La transición del mito al logos es una producción ideológica y de idealización de una cultura o país que busca imponer una lógica de poder a partir de la creación de nuevos mitos que están entorno al poder y la liberación.

El trabajo de Hinkelammert y de otros autores posibilitan reflexionar el sentido del mito en la actualidad. Para empezar con este ensayo conviene hacer las siguientes preguntas ¿Qué significa el termino Mito? ¿Cuál es el sentido del mito en la filosofía antigua? ¿Existe oposición entre el logos y el mito? ¿tiene alguna racionalidad los relatos míticos? ¿Qué sentido tiene estudiar los mitos en esta actualidad? ¿puede la narrativa mítica de la Biblia manifestar la evolución de la civilización?

Si deseas enterarte de las actividades del club, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp haciendo clic aquí.

1. El mito como relato racional

El mito tiene su origen etimológico en el mundo griego, la palabra: "mythos" [1], se traduce como: "narración", "relato". ¿Qué busca expresar el mito? Según Aristóteles: "…el que ama el mito es como el que ama la sabiduría",[2] por lo tanto el mito expresa sabiduría y es un tipo de conocimiento; para el estagirita (Aristóteles) los hombres son movidos por la admiración (taumastón) a filosofar.

Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia… De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad[3]

Si se puede entender este fragmento de la Metafísica frente a los acontecimientos de la naturaleza, el ser humano admirado buscó comprender los fenómenos naturales, astronómicos y existenciales. Dussel, siguiendo a Aristóteles, propone: "los núcleos problemáticos universales"[4] los cuales son: el conjunto de preguntas fundamentales que se hace el ser humano (homo sapiens) llegado a una madurez especifica. Las preguntas centrales son, por ejemplo ¿Quién soy? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿cuál es el fundamento último del mundo? ¿por qué el ser y no más bien nada? La manera de responder a estos "los núcleos problemáticos universales" el hombre construye narrativas racionales, en este caso el mito es una narrativa racional y por ende es el primer tipo de conocimiento de un pueblo, comunidad o nación.

2. El transito del mito al logos como construcción ideológica

El mito no es una construcción irracional, tampoco existe un tránsito del mito al logos. Ernst Cassirer, por ejemplo, siguiendo una extendida interpretación alemana de la filosofía griega, sostiene que: "los griegos fueron los primeros cultivadores del pensamiento racional"[5], en este sentido se puede considerar a los presocráticos como el transito del mito al logos, porque empiezan a racionalizar los fenómenos que se dan en la Naturaleza (Físis). Pero ¿existe verdaderamente este tránsito del mito al logos? ¿es el obsoleto el relato mítico frente al logos?

Primero el mito como narrativa racional no puede ser obsoleto ya que éste manifiesta una construcción racional que busca explicar a través de narrativas simbólicas los problemas que el hombre se plantea como núcleos problemáticos, en este sentido no puede ser irracional porque da razones, busca fundamentar, interpretar o explicar los fenómenos. Segundo no existe tal transito del mito al logos porque es más una creación ideológica del Romanticismo alemán que buscaba reinventar la historia de Alemania y de Europa[6]; también si se puede proceder a la lectura de la Teogonía de Hesíodo y compararla con los fragmentos de la obra de Parménides uno puede notar la relación que existe, por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo dice:

Las musas precisamente en cierta ocasión enseñaron un bello canto a Hesíodo mientras apacentaba sus corderos al pie del divino Helicón. He aquí las palabras que en primer lugar me dijeron las diosas, las Musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la egida: "Pastores rústicos, oprobios seres, sólo estómagos, sabemos decir muchas mentiras semejantes a verdades, pero sabemos, cuando lo deseamos, cantar verdades".[7]

En la obra de Parménides dice:

Y la diosa me recibió con benevolencia, tomó mi mano derecha entre las suyas y, dirigiéndose a mí, me hablo de esta manera: ¡Oh, joven, compañero de las inmortales conductoras!, bienvenido seas…es necesario que conozcas toda mi revelación…como las opiniones de los mortales, que no encierran creencia verdadera. No obstante, a ti te será dado aprender todo esto, y cómo las paraciencias tendrían que aparecerse para siempre como la realidad total.

Voy a decírtelo ahora mismo, pero presta atención a mis palabras, las únicas que se ofrecen al pensamiento de entre los caminos que reviste la búsqueda. Aquella que afirma que el Ser es y el No-ser no es…[8]

En ambos (Parménides y Hesíodo) existe la revelación de la verdad por medio de la divinidad y la distinción entre la verdad y el error. En este sentido el transito del mito al logos no es posible porque el logos es una renovación del mito a través de la explicación racional.

3. El logos como actualización del mito

El logos es la actualización del mito. Platón es considerado como el "forjador de mitos"[9] porque expresa su pensamiento con imágenes alegóricas y un lenguaje poético (lo poético y lo alegórico son parte de la narrativa mítica[10]); el uso de la narrativa mítica hace posible la comprensión del pensamiento platónico. Los diálogos platónicos tienen cantidad enorme de imágenes que quedan siempre abiertas a múltiples interpretaciones y recreaciones.

Lo particular en el pensamiento platónico es la síntesis que realiza entre mito y logos. Por ejemplo, la descripción del mito de la caverna[11] es una pintura alegórica, no manifiesta una supuesta superación del mundo mítico, afirmando la supremacía del mundo racional. Al contrario, para mostrar la calidad racional más eminente en relación con el mundo del mythos, Platón emplea una alegoría rebosante de imágenes, de manera que cada una da lugar a distintos comentarios o perspectivas.

4. La modernidad como creadora de nuevos mitos y su sentido en el presente

La modernidad intenta definirse en contra del mito, lo considera como una construcción imaginativa. El mito no es un conocimiento real, no tiene un valor objetivo porque se fundamenta en cuentos y fabulas. La modernidad propone la razón que ilumina y deja atrás el mito, también quiere establecer la desmitificación y la desmagización del mundo. Para Hinkelammert:

"las ciencias empíricas y las tecnologías resultantes de su aplicación parecen efectuar a través del desarrollo de los mercados esta superación de los mitos y de las magias. Hay apariencias de una nueva transparencia de la realidad más allá de los mitos y la magia."[12]

La obra de Hinkelammert posibilita la reflexión del mito como condición inherente de lo humano, por lo tanto, el mito no es anulado por la razón, sino que ésta tiende a reformular nuevos mitos entorno al poder y la liberación. Por ejemplo, el nazismo apareció con la tesis del redescubrimiento del mito y se proclamó "como el mito del siglo XX"[13].

La modernidad, según Hinkelammert y Hugo Assman, crea mitos, uno de ellos es: "el mito del progreso"[14], éste surge con la modernidad y le da su alma: "su alma mítica". La proyección que produce esta concepción mítica es la de un desarrollo homogéneo hasta el infinito, idealiza mundos y transforma los mitos, por ejemplo, los mitos bíblicos que se fueron desarrollando al interior del mundo medieval fue secularizado por la modernidad, en vez de hablar del paraíso en los cielos la modernidad afirmara que el cielo está en la tierra o en el progreso. Para poder realizar su proyecto tiene la necesidad del conjunto de las ciencias empíricas, tecnología y mercado.

Rescatar este campo mítico es necesario porque permite pensar las condiciones de vida. Este espacio no es una ficción construida, sino ya está dado; su origen está en el mismo sujeto. La relación que existe entre el sujeto y la naturaleza y los otros es una relación de vida-muerte. Fruto de esta relación es la creación de mitos de poder y de liberación.

5. Los mitos de poder y de liberación

¿existe una evolución de la cultura por medio del progreso? Es cierto que hoy (siglo XXI) existe un avance tecnológico, pero ¿esto determina un grado evolutivo de la cultura en la humanidad? La idea del progreso implica racionalizar acciones irracionales (justifica la muerte y se abstrae de ella) que destruyen la vida, entonces el parámetro para determinar la evolución en la humanidad es la vida.

Los mitos elaboran marcos categoriales de un pensamiento frente a la contingencia del mundo, es decir, frente a los juicios de vida-muerte. Los mitos de poder vienen acompañados con un circuito sacrificial, esto también puede ser entendido como: "hay que dar muerte para que haya vida"[15]. todos los mitos de poder se pueden resumir en estos términos. El problema que existe en esta lógica es que el homicidio es igual a suicidio. Por ejemplo, en la tragedia Edipo Rey (tragedia griega realizada por Sófocles) se presenta al padre que, aparentemente, mata a su hijo, pero como consecuencia de ese acto se produce el asesinato del padre por el hijo. Por tal razón, el asesinato es igual al suicidio.[16]

En la tragedia de Eurípides[17] (Ifigenia en Áulide) se presenta un mito de poder que afirma el circuito sacrificial. Ella es sacrificada por su padre (Agamenón) para poder conseguir el favor de la diosa Minerva para que los vientos sean favorables para los barcos y así proceder a la conquista de Troya. La estructura del circuito sacrificial consiste en: el que sacrifica, el sacrificio y el favor o milagro que se consigue con el rito.

Una observación que hay que hacer a esta lógica es que si no se cumple el milagro el sacrificio deviene en asesinato. Por lo tanto, para justificar esta acción es necesario seguir ofreciendo los sacrificios para que sea posible lo que se busca. Este circuito sacrificial tiene mucho que ver en la lógica del progreso que sacrifica (la naturaleza y la humanidad) para poder conseguir su meta. No puede dejar de sacrificar, porque su acción seria vista como asesinato.

Frente a esta lógica de poder se presenta otra que afirma la vida no desde la muerte, sino desde la vida. El mito de Abraham manifiesta un mito fundante de la cultura hebrea. En el relato bíblico[18] Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo (Isaac); en el rito sacrificial aparece un ángel que detiene el sacrificio y es remplazado por un cordero. Esta narración presenta lo siguiente: el padre no mata al hijo y como consecuencia el hijo no mata al padre. Finalmente, un grado evolutivo de la cultura reside en, quiérase o no, está en el judeo-cristianismo porque anula el sacrificio.[19]

Finalmente, la reflexión sobre el mito en el pensamiento de Hinkelammert ha tratado de exponer la necesidad de considerar la narrativa mítica como una argumentación racional, o de presentar y considerar que el mito no es un conocimiento obsoleto. El mundo actual sigue produciendo mitos, la reflexión de Hinkelammert posibilita una revalorización del mundo mítico. Por ejemplo, los mitos de poder y de liberación pueden ofrecer otra perspectiva de la realidad actual porque en su interior se forman circuitos sacrificiales. La ruptura entre el mundo sacrificial posibilita la evolución de la cultura. La narrativa bíblica propone un avance en la sociedad porque no existe la lógica sacrificial, en consecuencia, busca trascender la muerte desde la vida.

Bibliografía

ASSMAN, Hugo.

Ídolos y sacrificios: René Girad con los teólogos de la liberación. Ed. DEI. Costa Rica, 1991.

HINKELAMMERT, Franz.

Critica de la razón mítica: el laberinto de la modernidad. Ed. El Perro y La Rana. Venezuela, 2008.

Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia. Ed. DEI. Costa Rica, 2010

La fe de Abraham y el Edipo occidental. Ed. DEI. Costa Rica, 1990

CASSIRER, Ernst.

El mito del Estado. Trad. Eduardo Nicol. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1992;

MARCUSE, Herbert.

Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social. Julieta Jambona. Ed. Alianza. España, 2003.

BERTI, Enrico.

En el principio era la maravilla: las grandes preguntas de la filosofía griega. Trad. Helena Águila. Ed. Gredos. España. 2015.

ELIADE, Mircea.

Mito y realidad. Trad. Luis Gil. Ed. Labor. España, 1991.

[1] Cfr. Diccionario de Filosofía, ed. Akal. España, 1999; p. 861.

[2] Cfr. Aristóteles, La metafísica. Trad. Valentín García. Ed. Gredos, 1998.p. 14. I, 2; 982b 17-18

[3] Ídem I, 2; 982b 17-18

[4] DUSSEL, Enrique. Filosofías desde el Sur: Descolonización y Transmodernidad. Ed. Akal. España, 2015. p. 130

[5] Cfr. CASSIRER, Ernst. El mito del Estado. Trad. Eduardo Nicol. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1992; p. 64.

[6] Cfr. MARCUSE, Herbert. Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social. Julieta Jambona. Ed. Alianza. España, 2003.p. 10, 11.

[7] Hesíodo. Teogonía. Trad. Paola Vianello de Córdova. Ed. UNAM. México, 1978. p. 187.

[8] Cfr. Parménides. Fragmentos. Trad. José Antonio Miguez. Ed. Aguilar. Argentina, 1975. p. 46,47.

[9] Cfr. BERTI, Enrico. En el principio era la maravilla: las grandes preguntas de la filosofía griega. Trad. Helena Águila. Ed. Gredos. España. p. 350

[10] Cfr. ELIADE, Mircea. Mito y realidad. Trad. Luis Gil. Ed. Labor. España, 1991. p. 5.

[11] Cfr. Platón. La Republica. Trad. Conrado Eggers Lan. Ed. Gredos. España, 1988. p. 338. libro VII

[12] Cfr. HINKELAMMERT, Franz. Critica de la razón mítica: el laberinto de la modernidad. Ed. El Perro y La Rana. Venezuela, 2008. p. 67.

[13] Cfr. KERSHAW, Ian. Hitler: Biografía definitiva. Trad. Yolanda Frontal y Carlos Sardiña. Ed. Península, 2015. p. 407

[14] Cfr. HINKELAMMERT, Franz y ASSMAN, Hugo. Idolatría del mercado. Ed. DEI. Costa Rica, 1992. p. 68

[15] Cfr. HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia. Ed. DEI. Costa Rica, 2010.

[16]Cfr. HINKELAMMERT, Franz. La fe de Abraham y el Edipo occidental. Ed. DEI. Costa Rica, 1990. p. 16

[17] Cfr. Eurípides. Ifigenia en Áulide. Trad. Luis Alberto de Cuenca. Ed. Gredos. España, 1979.

[18] Cfr. Biblia de Jerusalén. Génesis. 22, 1-19

[19] ASSMAN, Hugo. Ídolos y sacrificios: René Girad con los teólogos de la liberación. Ed. DEI. Costa Rica, 1991. p. 103.

Últimas publicaciones en nuestro blog

Sé el primero en leer nuestras novedades

Presentamos "Un Extraño Mensaje", un relato de Bryan Orozco Romero. Este cuento nació en el taller de escritura creativa "Cómo escribir un cuento de horror", organizado por nuestro Club de Lectura La Paz y guiado por el escritor Mauricio Murillo.

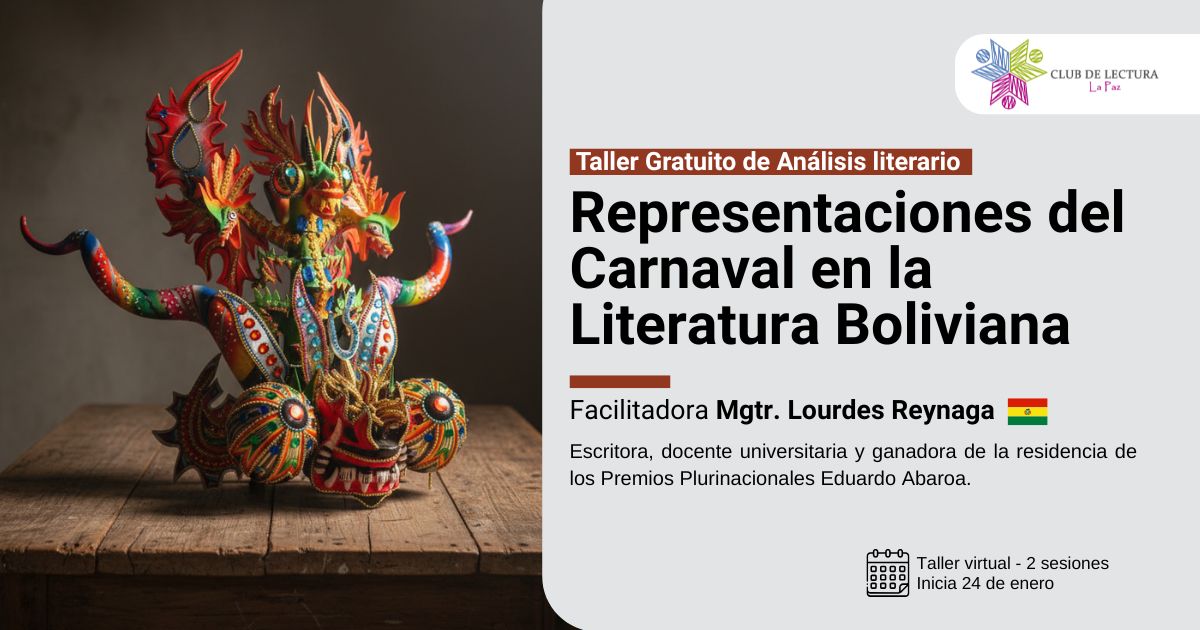

Taller Virtual de Análisis literario "Representaciones del Carnaval en la Literatura Boliviana"

Explora las múltiples dimensiones de nuestra identidad en este taller virtual sobre las representaciones del carnaval en la literatura boliviana; un recorrido desde lo sagrado de la anata hasta lo profano de la urbe. Todo bajo la guía de la Mgtr. Lourdes Reynaga.

En nuestro Club de Lectura La Paz, nuestra misión de fomentar la lectura sigue creciendo. Tras haber entregado 800 ejemplares en gestiones pasadas, este 2026 nos hemos propuesto un desafío mayor: dotar de material literario a 1000 estudiantes paceños.